Les connaissances scientifiques : Que sait-on sur la pollution des milieux et espèces aquatiques ? – Guadeloupe

Publié le – Mis à jour le

Que sait-on sur la pollution des milieux et espèces aquatiques ?

Chlordécone dans les rivières et espèces d’eau douce : quels risques ?

En s’infiltrant dans les sols, l’eau se charge en chlordécone, qu’elle transporte jusqu’aux nappes souterraines qui elles, alimentent les cours d’eau.

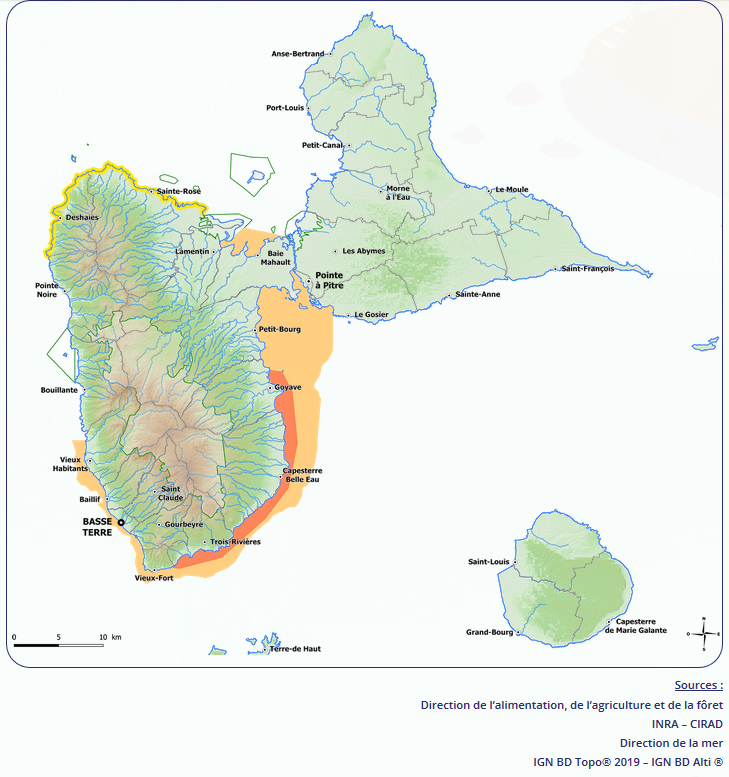

En 2017, le projet ChlEauTerre mené par l’INRAE (Institut national de la recherche agronomique) et le CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) a permis d’établir une première carte du risque de contamination des bassins-versants par les pesticides – dont la chlordécone, à partir de l’analyse de 466 molécules. En complément, l’Office de l’eau de Guadeloupe met en place un réseau de suivi de l’eau douce et des espèces aquatiques sur l’ensemble des zones impactées.

De façon générale, ces analyses montrent :

- Que la chlordécone est détectée dans 72 % des rivières de Basse-Terre (zone impactée par le polluant – la Grande-Terre n’ayant pas accueilli de bananeraies). La molécule, très persistante, se concentre dans les sédiments.

- Que les poissons et crustacés d’eau douce, qui accumulent la pollution dans leurs tissus, sont fortement contaminés. Leur consommation est dangereuse pour la santé.

Toutes les espèces de rivières peuvent être contaminées, y compris les tilapias, mulets, titiris, les z’habitants, les chevrettes… Par ailleurs, les cours d’eau guadeloupéens sont impactés par d’autres pollutions (voir plus bas), ce qui justifie l’interdiction de pêche en rivière sur l’ensemble du territoire.

Pour protéger les consommateurs, la pêche en rivière est interdite.

- Institut national de la recherche agronomique

- Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement

L’eau des sources naturelles patrimoniales est-elle potable ?

Ni klordékon an dlo rivyè osi.Pa bwè-y é pa tchuit manjé èvè’y non plis.

Il y a de la chlordécone dans l’eau des rivières ; ne la buvez pas et ne l’utilisez pas pour la cuisson des aliments.

L’eau des sources n’étant pas destinée à être distribuée, elle ne fait pas l’objet de traitement ou de contrôles réguliers.

Ces sources patrimoniales naturelles, dites de « bord de route » peuvent être fortement contaminées par la chlordécone.

- Dépassement du taux de chlordécone jusqu’à 500 fois la norme de consommation humaine dans le croissant bananier

(campagne 2020-2021)

Outre la chlordécone, les eaux de source ne répondent pas aux seuils de potabilité sur plusieurs critères. Une campagne réalisée sur 23 sources entre 2020 et 2021, par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) , à la demande de l’ARS (Agence Régionale de Santé), a mis en évidence d’autres polluants, parmi lesquels :

- des bactéries pathogènes, notamment des bactéries fécales,

- des métaux lourds tels que le plomb et l’arsenic,

- des hydrocarbures,

- des résidus d’autres pesticides.

C’est pourquoi leur consommation est fortement déconseillée. Les risques pour la santé incluent des troubles gastro-intestinaux, des infections et une exposition chronique aux substances toxiques.

Sé pa paske dlo la klè, kè i bon.Dlo la sa pa bon a bwè, i pé ran vou malad.

Ce n’est pas parce que l’eau est claire qu’elle est bonne.

Cette eau n’est pas bonne à boire et peut vous rendre malade.

Pollution marine en Guadeloupe : comment la chlordécone impacte-t-elle l’océan ?

L’eau polluée des rivières s’écoule dans la mer.

La contamination de l’eau et des organismes marins est de moins en moins importante à mesure que l’on s’éloigne des sources de pollution, c’est-à-dire des côtes et des embouchures de rivières polluées.

Les niveaux de contamination varient fortement entre les animaux, notamment en fonction de leur lieu de vie et de leur alimentation. L’ensemble des études réalisées depuis 2008 ont permis de proposer un classement des espèces susceptibles d’être les plus contaminées – découvrez quelles espèces aquatiques sont à éviter.

Quelles sont les zones d’interdiction de pêche en mer ?

Pour protéger la population, les zones interdites à la pêche, définies par arrêté préfectoral, sont déterminées à partir :

- 1. De la cartographie des transferts des flux de chlordécone depuis les rivières vers la mer

- 2. De l’étude des habitats : les zones côtières proches des embouchures de rivières et des mangroves sont particulièrement surveillées en raison de la concentration en sédiments pollués

- 3. De l’analyse de contamination des espèces marines : à partir de campagnes régulières de prélèvements et des caractéristiques connues des espèces (mode de vie, mobilité, alimentation).

Pour veiller au respect de cette réglementation, la Direction de la mer est chargée de coordonner la police des pêches et procède régulièrement à des contrôles. Afin de protéger la population de la consommation de produits contaminés, les casiers de pêche et les filets retrouvés en zone polluée sont systématiquement détruits.

Les marins-pêcheurs professionnels sont organisés pour permettre la traçabilité de leurs produits, notamment à l’aide d’un macaron d’identification, apposé sur leur bateau. Des contrôles des produits pêchés et commercialisés sont régulièrement menés par la DAAF (Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt). Ils démontrent que plus de 96 % des produits des filières professionnelles sont conformes aux normes de consommation (chiffre 2023).

Depuis de nombreuses années, les marins-pêcheurs professionnels s’engagent au respect des zones d’interdiction de pêche pour garantir des produits sains.

Les acteurs engagés

- L’Observatoire de l’eau pour le suivi de la qualité environnementale des eaux de Guadeloupe

- L’Agence Régionale de Santé pour le suivi de la qualité sanitaire des eaux de Guadeloupe

- La Direction de la Mer pour le suivi et le contrôle des zones d’interdiction de pêche

- La Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt pour le contrôle des produits de la pêche commercialisés

- Le Programme TITIRI de l’association Promotion Santé Guadeloupe pour l’accompagnement des consommateurs afin de réduire leur exposition à la chlordécone

- Le Comité régional des pêches Maritimes et les Élevages Marins (CRPMEMIG) regroupant les professionnels du secteur