Les connaissances scientifiques : Que sait-on des impacts de la chlordécone sur la santé ?

Publié le – Mis à jour le

*Substance chimique capable d’interférer avec le système hormonal

La section ci-dessous synthétise les connaissances acquises sur les dangers prouvés de la chlordécone sur la santé humaine. Les pathologies qui ne sont pas listées dans ce tableau sont encore en cours d’étude ou n’ont pas fait l’objet d’étude scientifique.

Chlordécone & risques ASSOCIÉS avec l’exposition environnementale à la chlordécone

- Survenue et récidive du cancer de la prostate

- Survenue de naissances prématurées

- Allongement du délai nécessaire à concevoir

Chez les travailleuses de la banane :

- Mortalité par cancer de l’estomac

- Mortalité par cancer du pancréas

- Troubles du neuro-développement (moteur, comportemental, cognitif, capacités intellectuelles)

- Troubles du développement staturo-pondéral (poids, IMC Indice de masse corporelle)

- Modification de l’intensité et de la distribution de certaines marques épigénétiques (c.à.d., changements dans le fonctionnement de certains gènes, sans pour autant modifier le code génétique)

- Augmentation de la concentration de certaines hormones

Chlordécone & risques NON ASSOCIÉS avec l’exposition environnementale à la chlordécone

- Pas d’altération des paramètres du sperme

Pendant la grossesse, pas d’association observée avec le risque de survenue de :

- Diabète gestationnel

- Pré-éclampsie

- Hypertension gestationnelle

- Pas d’association observée avec les malformations congénitales

- Pas d’atteintes testiculaires (cryptorchidie)

D’autres travaux scientifiques sont en cours pour améliorer nos connaissances, notamment :

- L’étude « TIMOUN » : cette étude suit une cohorte mère-enfants qui inclut 1 068 femmes vues en fin de grossesses entre 2004 et 2007 en Guadeloupe, pour évaluer l’impact de l’exposition à la chlordécone sur la grossesse et le développement de l’enfant. L’étude se poursuit pour mieux comprendre les effets à long terme de cette exposition.

- L’étude « KARUFERTIL » : initiée depuis 2024, ce projet a pour objectifs d’étudier l’association entre l’exposition à la chlordécone et l’infertilité féminine.

- L’étude « KANNARI 2 » : 10 ans après les résultats de la première étude KANNARI, ce projet a pour objectif de mesurer les niveaux d’exposition à la chlordécone des populations guadeloupéennes et martiniquaises.

Décryptage

Comment se protéger de la chlordécone ?

Pou pa contaminé, fé atention a sa ou ka manjé

Pour ne pas vous contaminer, faites attention à ce que vous mangez

Agir sur l’alimentation est la seule façon de réduire son exposition.

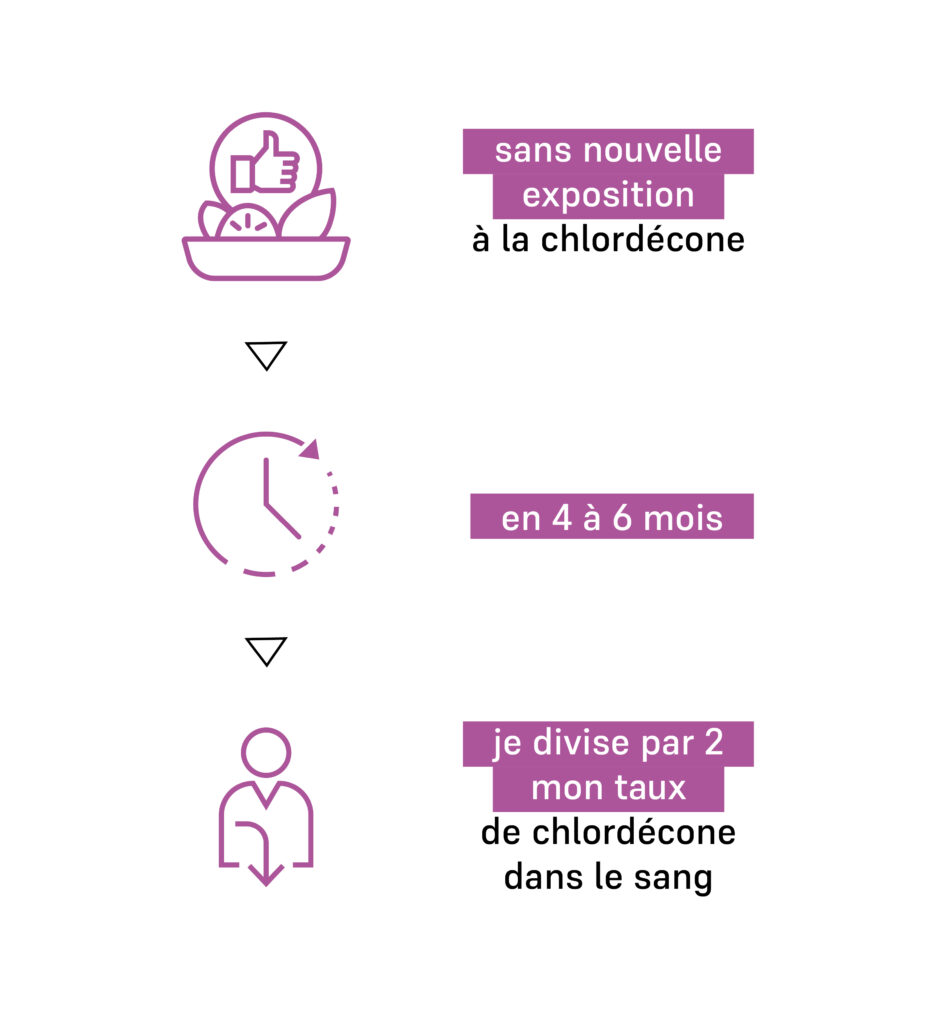

Supprimer la chlordécone de ses repas permet de diviser de moitié son taux de chlordécone en 4 à 6 mois.

Éliminez la chlordécone de votre assiette :

- Consommez des produits locaux issus des circuits contrôlés,

- Vérifiez si votre terre est contaminée – bénéficiez d’une analyse de sol gratuite et de conseils, si vous cultivez vos légumes et/ou si vous élevez vos animaux.

Testez votre exposition à la chlordécone, réalisez une analyse de sang gratuite (chlordéconémie).

La présence de chlordécone dans le sang ne signifie pas qu’on est malade ou qu’on risque de l’être. C’est un signal d’exposition, qui doit conduire à agir pour la réduire.

Retrouvez l’ensemble des bons gestes à adopter au quotidien

Les acteurs engagés

- Études Timoun et KP-Caraïbes : Institut de recherche en santé, environnement et travail (IRSET)

- Étude Kannari 2 : Santé publique France

Consortium ChoECaPA :